Alle verwandt und alle verschieden

Ein Buch mit harten Fakten zu den Irrtümern des Rassismus

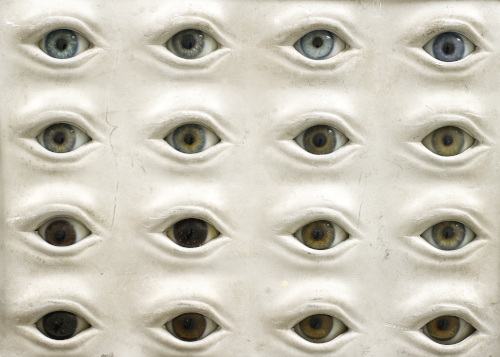

Auf der Abbildung über dem Text ist eine Augenfarben-Tafel zu sehen, wie sie während der dreißiger Jahre von den Nationalsozialisten benutzt wurde. Über der Bestimmung der Augenfarbe und die Vermessung des Schädels wurde eine „Rassezugehörigkeit“ ermittelt. Solche „Gutachten“ entschieden dann über Leben und Tod der Betreffenden. Der italienische Populationsgenetiker Guido Barbujani rekonstruiert in seinem Buch „Die Erfindung der Rassen“ wie Europa seit dem 18. Jahrhundert geradezu wahnhaft von einer Idee der Rasse erfasst wurde, die dazu führte, dass man bis zu 200 Gattungen differenzierte.

Solche pseudowissenschaftlichen Erkenntnisse sickerten tief in das gesellschaftliche Gefüge Europas und Nordamerikas ein. Nachdem es 2006 erstmals gelungen war, ein menschliches Genom zu entschlüsseln, verkündete Bill Clinton noch auf der anschließenden Pressekonferenz, dass es unter Menschen keine Rassen gibt. Aber auch diese hinlänglich bewiesene Tatsache vermochte den Rassediskurs nicht zu stoppen. Gerade deshalb ist es umso nützlicher, mit Barbujanis elegant geschriebenem Sachbuch schlagende Argumente zur Hand zu haben. Der Italiener beschreibt, wie in unseren Tagen wissenschaftliche Erkenntnis über Genetik und Evolution religiös motivierter Kritik ausgesetzt ist. Das Buch lässt uns die Widersprüche der Gegenwart durch den Blick auf die Entwicklung der Rasse-Ideologie verständlich werden. Im Übrigen ist Barbujani der Meinung, dass nicht Biologie sondern Kultur Identität bildet.

Guido Barbujani: Die Erfindung der Rassen. Wissenschaft gegen Rassismus | Übers: Edmund Jacoby | Verlag Jacoby & Stuart | 288 S. | 22 €

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Als unabhängiges und kostenloses Medium sind wir auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser angewiesen. Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell mit einem freiwilligen Betrag unterstützen möchten, dann erfahren Sie über den nebenstehenden Button mehr.

Archiv des Verschwundenen

Archiv des Verschwundenen

Piuk und Schneider lesen in Köln

Wem gehört Anne Frank?

Wem gehört Anne Frank?

„Immer wenn ich dieses Lied höre“ von Lola Lafon – Literatur 02/25

Schrecklich komisch

Schrecklich komisch

Tove Ditlevsens Roman „Vilhelms Zimmer“ – Textwelten 02/25

Um die Wette dichten

Um die Wette dichten

Best of Poetry Slam am Comedia Theater

Unsichtbare Krankheiten

Unsichtbare Krankheiten

„Gibt es Pflaster für die Seele?“ von Dagmar Geisler – Vorlesung 01/25

Mit KI aus der Zwangslage

Mit KI aus der Zwangslage

„Täuschend echt“ von Charles Lewinsky – Literatur 01/25

Doppelte Enthüllung

Doppelte Enthüllung

„Sputnik“ von Nikita Afanasjew – Literatur 12/24

Eine wahre Liebesgeschichte

Eine wahre Liebesgeschichte

Thomas Strässles „Fluchtnovelle“ – Textwelten 12/24

Übergänge leicht gemacht

Übergänge leicht gemacht

„Tschüss und Kuss“ von Barbara Weber-Eisenmann – Vorlesung 11/24

Die zärtlichen Geister

Die zärtlichen Geister

„Wir Gespenster“ von Michael Kumpfmüller – Textwelten 11/24

Zurück zum Ursprung

Zurück zum Ursprung

„Indigene Menschen aus Nordamerika erzählen“ von Eldon Yellowhorn und Kathy Lowinger – Vorlesung 10/24

Eine Puppe auf Weltreise

Eine Puppe auf Weltreise

„Post von Püppi – Eine Begegnung mit Franz Kafka“ von Bernadette Watts – Vorlesung 10/24

Aufwändige Abschlüsse

Comics, die spannend Geschichten zu Ende bringen – ComicKultur 02/25

Massenhaft Meisterschaft

Neue Comics von alten Hasen – ComicKultur 01/25

Gespräch über die Liebe

„In einem Zug“ von Daniel Glattauer – Textwelten 01/25

Kampf den weißen Blättern

Zwischen (Auto-)Biografie und Zeitgeschichte – ComicKultur 12/24

ABC-Architektur

„Buchstabenhausen“ von Jonas Tjäder und Maja Knochenhauer – Vorlesung 11/24

Comics über Comics

Originelle neue Graphic Novels – ComicKultur 11/24